Un roman que je n’ai pas aimé mais qui est très bon !

Non seulement ces deux affirmations ne sont pas incompatibles mais la lecture de ce texte m’a ouvert une réflexion inattendue sur ce que je n’aimais pas lire.

Attention : la suite révèle quelques éléments de l’intrigue.

Entre l’écriture, le style, le thème, le traitement, le genre et l’angle d’attaque (pour ne citer que ces éléments), déterminer avec précision ce qui nous empêche d’accrocher à un roman reste une gageure. Ici, aucune ambiguïté :

– écriture contemporaine maîtrisée,

– thème profond (le suicide, la paternité d’un homme qui n’est pas le père biologique de sa fille, la perte de repères),

– décor inattendu (pays sortant tout juste d’une guerre de notre époque),

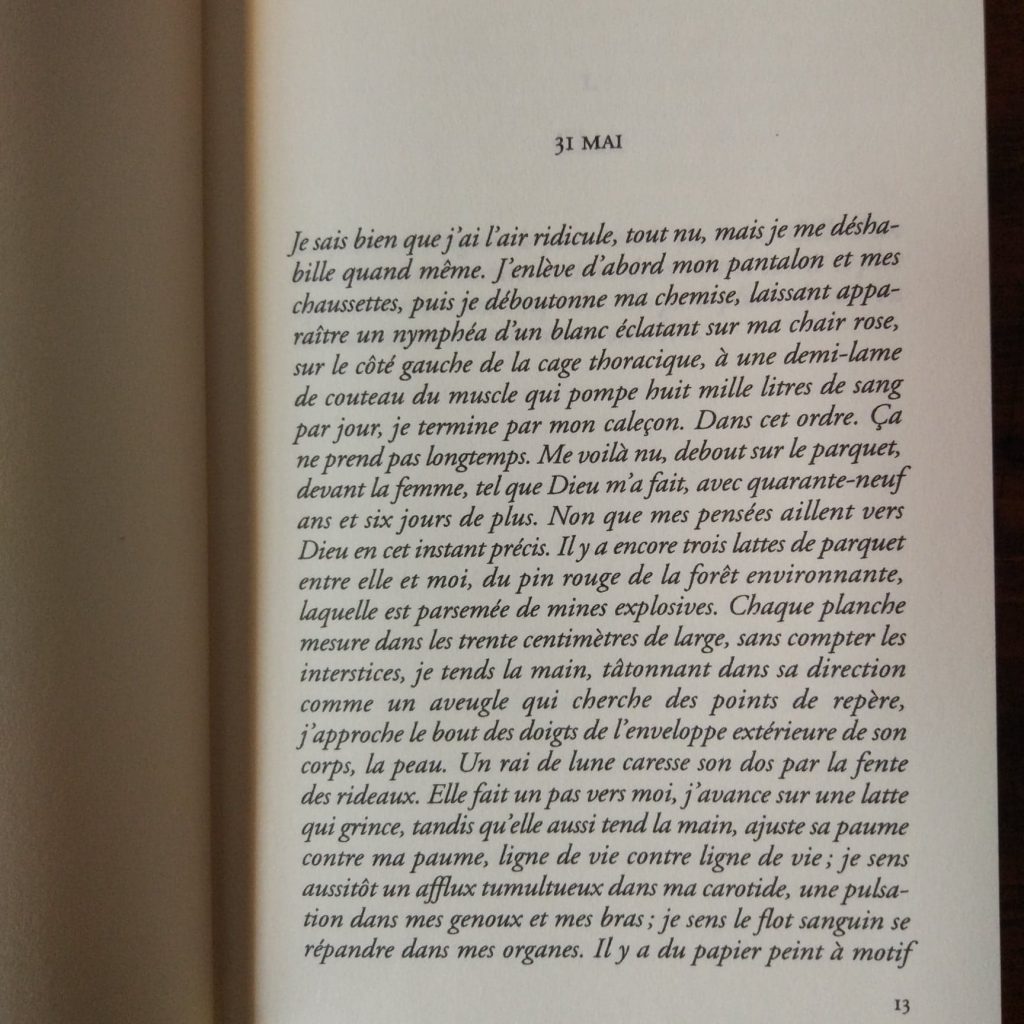

– personnages fouillés : un père en pleine crise existentielle qui décide de partir se suicider dans un pays qui a connu la guerre pour éviter à sa fille de le découvrir pendu dans sa maison (belle intention), ou jeune veuve et mère qui se bat pour maintenir un semblant de normalité pour son frère et son fils,

– humour un peu noir (forcément, sur un tel sujet…),

– la narration (prenant son temps sans être lente),

– le chapitrage (très court avec de petits titres en forme de koans),

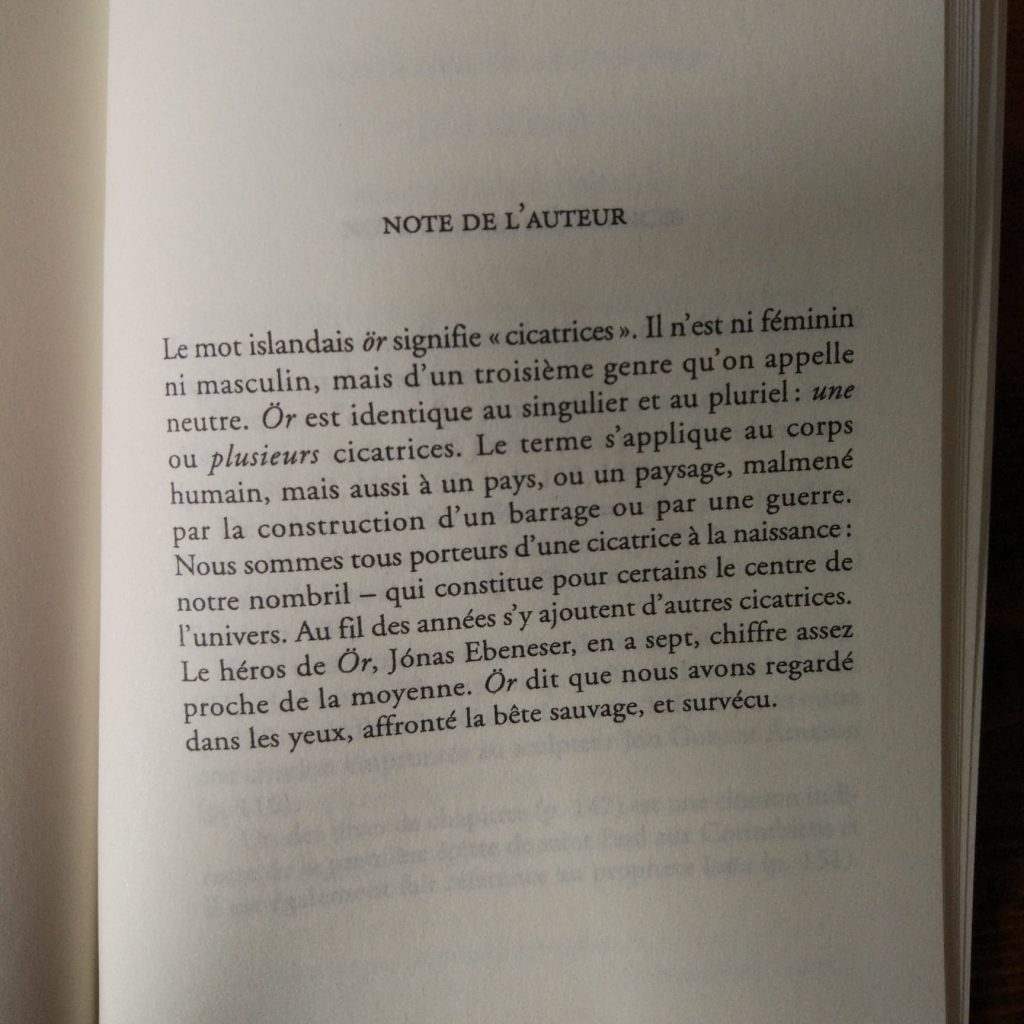

– les symboles (le rôle de la perceuse et du ruban étanchéifieur, le soc et le couteau),

– la langue de l’auteur (islandaise : j’en ai marre de lire des traductions contemporaines de l’anglais, j’ai besoin d’air)

– du féminisme (un peu)

– et même une petite notice linguistique comme je les aime (placée à la fin, sur le sens du mot « ör » et les raisons de l’absence de sa traduction dans notre bonne vieille langue)

Bref, que du bon et pourtant… Après un démarrage qui m’a enchantée, j’ai déchanté progressivement.

Mais pourquoi donc ?

Il m’a fallu du temps avant de comprendre les deux raisons principales.

Une vision simpliste de la reconstruction post-conflit

La première s’est cristallisée dans cette expression (répétée) que je cite approximativement de mémoire « forger des socs de charrue à partir des couteaux ». C’est-à-dire, explique l’autrice, qu’on peut reconstruire un pays, une ville, une famille, soi-même après une guerre sanglante qui a décimé toute une population en la montant contre elle-même, et qu’on peut recommencer à vivre. Et là, j’ai compris ce qui me gênait : l’invraisemblance profonde de la situation, l’impression d’être dans un texte édulcoré. Pourtant, la situation a l’air réaliste car, comme le fait dire l’autrice à l’un des personnages féminins : dans cette ville, tous les hommes ont tué, toutes les femmes se sont fait violer, donc on ne demande rien à personne et on fait comme si de rien n’était pour survivre.

Oui, en apparence mais pas au fond. Et avec quelle facilité on peut à nouveau refondre les socs en couteaux ! J’éprouvais donc la désagréable impression que l’autrice faisait semblant de ne pas connaître (car elle ne peut pas l’ignorer) la culture profondément belliqueuse des sociétés humaines contemporaines : compétition, expansion, thésaurisation… Fermez les yeux, ça va passer. Voilà pourquoi je n’accrochais pas au texte.

Le feel-good en temps d’après-guerre

La deuxième raison découle en partie de la première. Auður Ava Ólafsdóttir ne mentionne pas le pays où part son héros part « en vacances ». Cela pourrait être le Liban comme l’Afghanistan. Je me suis demandé ce qu’un ressortissant de ces pays pourrait penser de cette vision de la reconstruction, du retour à la « normale », ici synonyme de retour des touristes. Riraient-ils de ce qui leur apparaîtrait peut-être comme de la naïveté ? Seraient-ils choqués d’un traitement aussi rose ? Jetteraient-ils le livre par la fenêtre devant un tel décalage ? Je l’ignore et je me trompe peut-être, même si j’en ai été gênée.

Bref, ce roman m’a laissé l’impression d’une histoire du soir pour endormir les enfants en leur faisant croire que le monde des adultes est rempli de personnes aimables, responsables et solidaires, avec quelques méchants mais si peu (le héros se fait même tatouer une fleur sur la poitrine pour cacher les blessures invisibles de son coeur…).

Donc, c’est bien quand même ?

J’ai peut-être rencontré trop de personnes qui ont souffert et fait souffrir.

Et je ne mesure sans doute pas assez le besoin que nous éprouvons de lire des histoires enjouées et naïves qui nous montrent l’humanité telle qu’elle devrait être et non pas telle qu’elle est. Je crois que c’est clair : le feel-good n’est pas mon genre préféré.

Heureusement, tout le monde n’est pas comme moi, c’est pourquoi je recommande chaudement ce roman à tous ceux, et ils ont bien raison, qui ont envie de lire une bonne histoire renvoyant une image positive : foncez, ce roman a tout ce qu’il faut pour vous plaire.

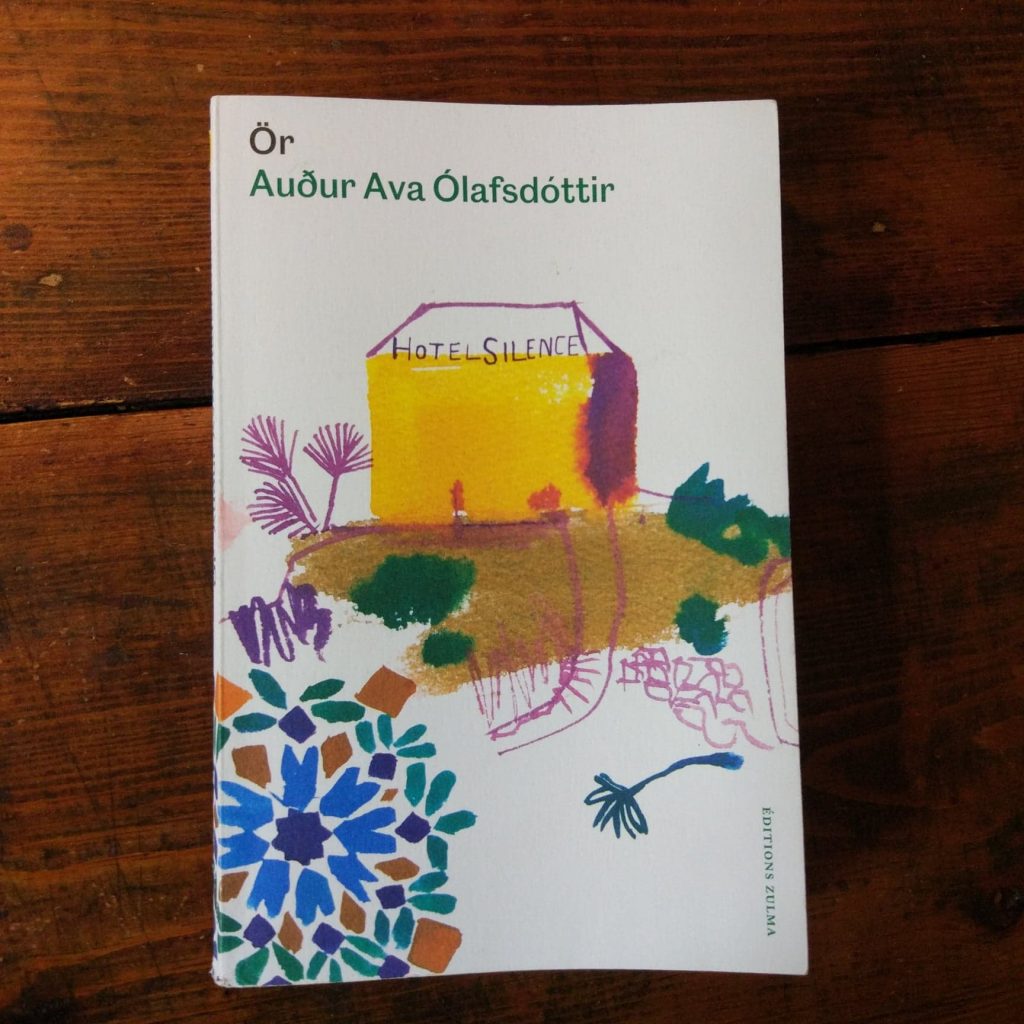

Ör, Auður Ava Ólafsdóttir, Zulma, 2020, traduit de l’islandais par Catherine Eyjolfsson, 195 pages.